三月的窗外,木棉树肆意舒展,满树繁花似烈烈燃烧的云霞,明艳夺目。我轻抚手中那份已然翻旧、布满修订批注的培训讲义,不经意间,思绪就飘回到五年前那个蝉鸣如琴的午后。2019年10月,在深圳教育研修院(以下简称教研院)的讲台上,我首次开讲《中等职业教育中常用的心理学理论》。谁曾想到,就是这一堂课竟牵起了我与教研院长达五载、深厚且动人的缘分。

回首往昔,作为教研院蓬勃发展的亲历者与见证人,我清晰洞察到教研院为推动教师专业成长所倾注的心血与努力。值此深圳教育研修院成立四十周年的重要节点,我虽笔触拙朴,却满心赤诚,渴望记录下我们携手走过的难忘岁月——那些在课程打磨中熬过的漫漫长夜,那些在教学相长中灵光乍现的珍贵瞬间,那些在师生互动、共同成长中收获的感动与温暖。

怀揣着“让心理学融入基础教育,为一线教学注入新活力”的赤诚愿景,我毅然投身教师继续教育课程的授课征程。初次涉足课程开发领域,诸多难题横亘眼前:“中小学教师在日常教学里,究竟亟须哪些心理学理论作为支撑?”“那些晦涩艰深的学术理论,怎样巧妙转化,方能无缝落地课堂教学实践?”“如何助力教师将理论知识精准运用,切实解决教学难题?”初出茅庐的我,面对这些棘手问题,常常陷入沉思,无数个夜晚辗转难眠。但正是在这般反复钻研、苦心孤诣的探索中,我成功摸索出“理论+案例+实操”三位一体的教学模式。当看到教师们在课堂互动环节,眼中闪烁着兴奋的光芒,热烈地分享着“原来分层作业还能这样设计!”“这下总算明白,如何调动学生集中注意力了!”那一刻,我深感幸福。

课程开发前查阅资料

从最初小心翼翼、如履薄冰地摸索前行,到逐步找准方向、稳步迈进;从传统线下课程,到顺应时代潮流拓展至线上教学。每一步前行,都饱含思索与磨砺。在这条道路上,我收获的不仅是个人专业能力的进阶,还有大量来自教师群体的实践反馈。他们在教学实践中遭遇的难题,是促进我不断探索的强大动力;他们坦诚相告的实践效果,让我得以迅速优化教学方法,调整课程策略。这条道路,有披荆斩棘的艰辛,更有收获成长的甜蜜。

课程开发中博采众长

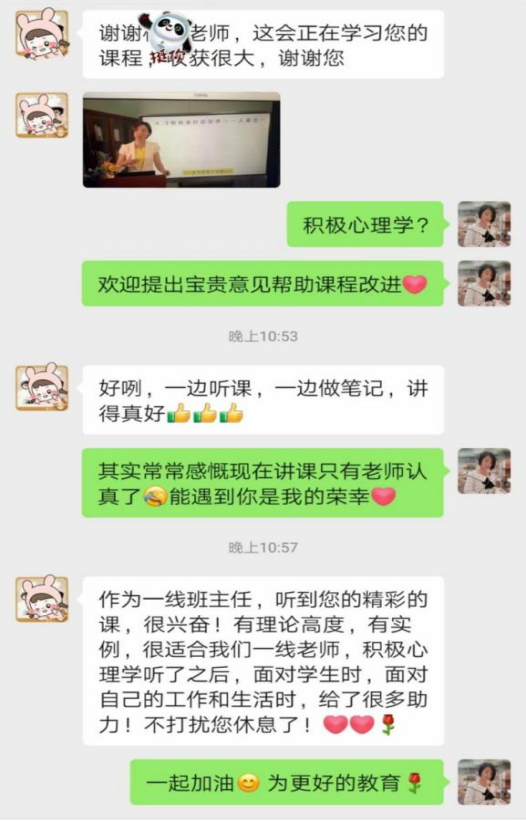

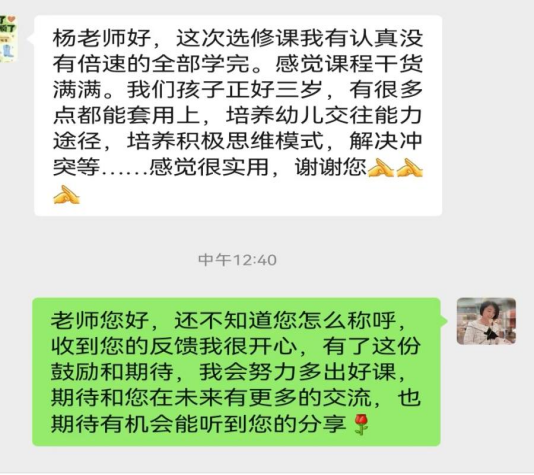

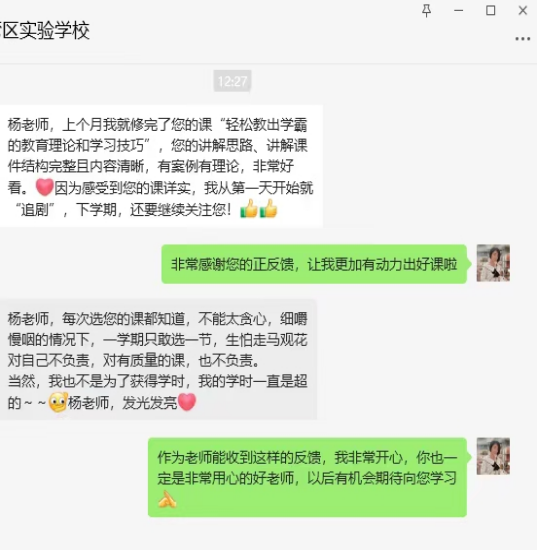

五年来,我收获了无数份触动心灵的珍贵反馈。有老师给我发来厚厚的学习笔记,直言自毕业以来,从未如此全神贯注地投入学习;有老师分享,起初只是随意选课,未曾想一听便深陷其中,自此成为我忠实的“粉丝”;还有老师笑言,最初偶然在同事电脑上瞥见我的课程,如今整个办公室都沉浸在“追课”热潮中,还不断地找我“催更”。一位班主任在交流时感慨:“您提出的‘需求满足型教育’理论,让我醍醐灌顶,真正的教育,绝非简单填充知识,而是要点燃学生内心求知的火焰。如今,我做班主任工作轻松多了。”甚至有老师专程来到我所在的学校,激动地表示:“真没想到,如此精彩实用的课程,竟出自身边老师之手,一打听,咱们还有共同的朋友呢!”这些温暖瞬间,恰似点点繁星,汇聚成我前行道路上永不黯淡的璀璨星河,在我疲惫懈怠时给予慰藉,在我迷茫徘徊时注入动力,让我深切领悟到这份工作的非凡意义——它不仅是知识的传播纽带,更是教育者之间的思想碰撞与经验交流的广阔舞台。依托教研院搭建的优质平台,我们精心打磨的课程,仿若轻盈的蒲公英种子,随风飘散至深圳的每一所校园,落地生根、开花结果。

课程录制过程

五年时光匆匆而逝,从起初单枪匹马孤身奋战,到如今携手工作室团队并肩前行,我们凝智聚力,成功开发出10门精品课程,累计服务三万余名教师。这些单调数字的背后,却是无数教育工作者教学理念的革新、教学方法的优化,更是无数孩子的成长之路被悉心照亮,命运轨迹被温柔改写。

受众对课程的评价

因着心底对教育事业纯粹的热爱,我一路坚守;也正是这份持之以恒的坚守,让我收获满满的幸福与满足。在深圳这片教育的丰饶沃土上,我们既是教育理想的追梦人,也是为他人点亮希望的造光者。愿往后余生,勤耕不辍,继续谱写继续教育的壮丽华章,为深圳教育的高质量发展添砖加瓦。

作者简介:

杨芳,女,41岁,东北师范大学发展与教育心理学博士,深圳市教师继续教育授课专家。深耕心理健康教育领域16年,开发《积极心理学在教育中的应用》等10门精品课程,主持龙岗区杨芳名师工作室,出版教材2部,主持省级课题3项。所授课程惠及3万余名教师,被誉为“用心理学点亮教育的引路人”。